エンジンをかけてバッテリーランプがしばらく点灯する原因や対処法|ついたり消えたりは要注意

- メンテナンス

- #バッテリーランプ

- #交換

- #故障

「エンジンをかけたら赤いランプがついた気がする。でも走り出したら消えたし、まあいいか」

この放置、NGです!

車が動かなくなったという相談をKURUMAZAでは数多く受けてきましたが、なかには「ランプが消えたから大丈夫だと思った」と言う方も少なくありません。

なぜ「点いたり消えたり」するのか?

今回は現場の整備士が知る「予兆」の正体を解説します。

INDEX

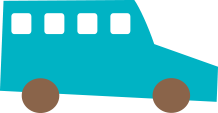

「止まるべき?走れる?」が10秒で判明!【緊急度チェックチャート】

バッテリーランプ(充電警告灯)とは?

バッテリーランプとは、バッテリーや電気系統に異常があることを知らせる警告灯のことです。

長方形の中にプラスとマイナスが一つずつ描かれたバッテリーを模したデザインで、普段は点灯しておらず、あまり目立ちません。

走行中にバッテリーランプが赤く光った時は、電気系統の異常でバッテリーが充電されておらず、バッテリーの電圧低下が起きていることを示しています。

簡単にまとめると、バッテリーランプの点灯は

- バッテリー上がり

- バッテリー周辺機器の故障

などが考えられるわけです。

ちなみに、バッテリーランプが点滅する場合と点灯したままの場合があります。

これは部品が完全に部品が劣化しきっていない場合は「少し動いてまた止まる」といった動作の繰り返しになり、結果的にランプが点いたり消えたりするようになるのです。

関連記事:バッテリーのチェックは夏前に一度しておいて!バッテリー劣化のチェック項目

バッテリーランプの点灯と危険性について

| ランプの点灯状況 | 危険性 |

|---|---|

| 運転中ずっと点灯または点滅している | 高|早めの点検を推奨 |

| 運転中、点灯または点滅するものの、しばらくすると消えている。 しかしこの現象が数日間見られる | 中|できるだけ点検を推奨 |

| 点灯または点滅するが、すぐに消える。 またその後同様の現象を見かけることはほぼない | 低|急いで点検する必要はない |

運転中もずっとランプが消えないようであれば一時的なものとは考えにくいため、できるだけ早くディーラーや整備工場などで点検してもらうようにしましょう。

チカチカと点滅する場合も同様です。

バッテリーランプの点灯はバッテリーだけでなく、関連機器の故障も疑われます。

その状態で長時間の走行を続けてしまうと、運転中に突然車が停止してしまったり、最悪の場合大きな事故につながったりなども十分考えられます。

数分後にランプが消えるようならば、一時的なものかもしれないため、しばらく様子をみると良いでしょう。

ただし、もし同様の症状がほとんど毎日続くようであれば、やはりディーラーや整備工場などで点検してもらった方が良いです。

ランプが点灯、または点滅してもすぐに消え、その症状を見かけることがその後ほとんどなければ、早急な対処を必要とする故障である可能性は低いでしょう。

不安なら熊本のプロへお任せを

ランプが点灯したまま走行を続けるのは危険!点灯時の対処法

バッテリーランプが赤く点灯した状態がしばらく続く場合には、ただちに安全な場所に停車してください。

車で用いられるバッテリーランプの色は国際規格(ISO)で決められており、ランプの赤色は「危険」を表しています。

バッテリーランプの点灯は、バッテリーやそれに関連する機器が正常に動いていないことを示しています。

そのまま走行を続けると事故など大きなトラブルに発展しかねません。

バッテリーランプが点灯・点滅したものの、すぐに消えるようであれば特に問題はないでしょう。

一時的なものである可能性が高いです。

バッテリーランプが点灯したらできるだけすぐ車を停める

事故を起こさないためにも、バッテリーランプが光り、その状態がしばらく続くようであれば、できるだけすぐに安全な場所へ停車するようにしましょう。

その後、速やかに販売店や整備工場、ロードサービスに連絡し、車の点検を受けてください。

関連記事:車のバッテリー交換頻度は知ってる?故障前に知っておきたい長持ちのポイントも解説

バッテリーランプが点灯してすぐに自動車が停まってしまうわけではない

バッテリーランプの点灯=電力が0になったわけではありません。

バッテリーに蓄えられている電気でも短時間の走行であれば可能です。

そのため、バッテリーランプが点灯してすぐに運転できなくなるわけではありません。

しかし、そのまま走行し続けると電子機器に電気が供給されずエンジンが停止し、ブレーキやパワーステアリングが効かず、操縦が困難になります。

道の真ん中で車が止まってしまうと後続車の妨げになりますし、場合によっては大きな事故を招くことも……。

停車できない状態の場合

高速道路や幹線道路を走行しているときなど、すぐに停車できない場合もあるでしょう。

そのような時は、バッテリーの電力消費量を可能な限り減らすことで、バッテリーや周辺機器の負荷を軽減することが大切です。

例えばカーステレオやエアコンなどの電源を切ることがあげられます。

こうした機能を切った状態で運転を続け、安全な場所を見つけ次第、速やかに停車しましょう。

走行後にバッテリーランプが消える場合の安全性は?

しばらく走って消えた場合でも、油断は禁物です。

完全に安全と言い切るのではなく、数日間は注意してランプを確認しておきましょう。

後日車に乗ってみて、再度同じ症状が継続するようであれば早急に点検を依頼した方が良いです。

バッテリーランプが点灯する主な原因

バッテリーランプが点灯する主な原因として、主に下記が考えられます。

- オルタネータ(発電機)の故障

- ファンベルトが切れている、または緩んでいる

- ヒューズが断線している

- バッテリー自体の劣化が進んでいる

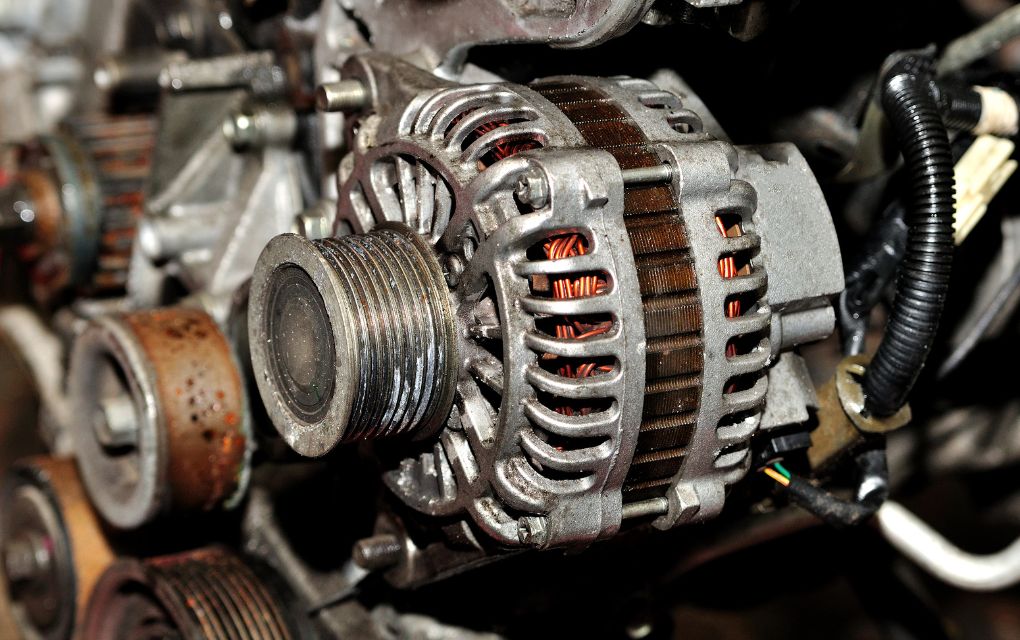

オルタネーター(発電機)の故障

オルタネーターはいわゆる発電機の役割を担っていて、バッテリーに蓄える電気を生み出します。

そのため、オルタネーターに不具合がありうまく発電ができていないとバッテリーに電気を供給することができなくなり、結果としてバッテリーランプの点灯につながるのです。

また、オルタネーターはバッテリーだけでなく、ライトやエアコンなどさまざまな電装品へも電気を供給しています。

そのため、オルタネーターが故障するとエアコンなどの電装品の動きが不安定になることがあります。

もしバッテリーランプの点灯と同じタイミングで、エアコンなどの電装品に異常がみられたら、オルタネーターの故障である可能性が高いでしょう。

ファンベルトが切れている、または緩んでいる

ファンベルトはエンジンの回転をオルタネーターへ伝え、発電を手助けする部品です。

緩んだり切れたりすると、オルタネーターが正常に発電できなくなります。

バッテリーランプが点灯し始めたら、エンジン音に耳を澄ませてみてください。

エンジンの回転数の上昇に併せて「キュルキュル」といった異音が聞こえる場合は、ファンベルトの経年劣化や損傷が原因かもしれません。

ヒューズが断線している

ヒューズが断線してしまうと、そもそもバッテリーに電気が流れません。

その結果、バッテリーランプの点灯につながります。

ヒューズは、過剰な電流から電子機器を守るパーツのこと。

一定の基準を超える電流が流れると、ヒューズが断線する仕組みとなっています。

過剰な電流がバッテリーや周辺機器に流れると、溶解や火災の原因となります。

それを防ぐための断線なのです。

しかし断線すると電気が一切流れ込まない状態に陥ります。

当然バッテリーにも電気が供給されず、結果としてバッテリーランプが点灯するわけです。

ちなみに、ヒューズが断線すると

- ドラレコが起動しない

- ETCが使えない

- アクセサリーソケット(シガーソケット)が使えない

- ナビが起動しない

などの症状も現れます。

ヒューズが断線しているかどうかは、ヒューズボックスを開けて確認することができますが、これらの症状も判断材料となるでしょう。

ヒューズが断線していた場合

断線自体は新しいヒューズに交換すればOK!

新品のヒューズは数百円から数千円と、価格にも幅があるため分からない場合はお店の方に聞いてみましょう。

バッテリー自体の劣化が進んでいる

次のような兆候がみられた場合はバッテリーの寿命を疑った方が良いでしょう。

- エンジンがかかりにくい

- パワーウィンドウの開閉が遅い

- バッテリーの端子周辺が粉をふいている

- アイドリングストップしなくなった

バッテリーは、2〜3年の周期での交換が推奨されています。

バッテリーが劣化すると電気を蓄える機能が衰えるため、電気の供給を受けるさまざまな部分でその影響が現れるのです。

関連記事:車のバッテリー寿命は約2年!劣化のサインを見逃さないよう知っておくべきこと

バッテリーランプが点灯・点滅する事態を防ぐためには?

バッテリーランプの点灯=バッテリーか周辺機器の異常です。

つまり、バッテリーランプの点灯を防ぐためには、バッテリーや周辺機器の異常や故障を見逃さないことが重要になります。

この章で紹介する項目に当てはまるものがあった場合、一度整備工場などで点検してもらうと安心です!

オルタネーター(発電機)の故障の前兆

- カーステレオやエアコンの動作が不安定

- エアコンから出る風が弱くなった

- エンジンがかかりにくくなった

- エンジンをかけた際に異音がする

カーステレオやエアコンの動作不備に関しては、オルタネーターだけでなくガソリンを吹き付けるインジェクションや点火に用いられるスパークプラグなども関係しているため、一概にそうとは言い切れません。

一応、インジェクションやスパークプラグも確認すると良いでしょう。

ファンベルトの故障の前兆

- キュルキュルと高く、大きな音(ベルト鳴き)がする

ベルト鳴きをしていなくても、ファンベルトは定期的に交換することをおすすめします。

走行距離が5万kmくらいになったタイミングが、ファンベルト交換のタイミング目安です。

ファンベルトは12カ月点検や車検などのチェック項目の一つとなっているため、劣化が進んでいた場合は交換されます。

車検だけでなく定期点検もしっかり受けておくと安心ですね。

ヒューズ断線の前兆

ヒューズの断線に前兆はありませんが、断線が原因の場合は新品に交換すればすぐに改善可能です。

しかし、ヒューズ交換後もよくヒューズが切れるようであれば、車内の配線そのものがショートしている可能性が考えられます。

この場合、素人が原因を特定することは困難であるため、整備工場などに点検を頼むと良いでしょう。

バッテリー上がりの前兆

- パワーウインドウの動作が鈍い

- ヘッドライトが暗い

- エンジンをかけた際にセルモーターのかかりが弱い

- エンジンをかけた際の回転音が遅い

- バッテリー本体が膨らんでいる

- バッテリーの端子周辺が粉をふいている

バッテリー上がりは電装品の使いすぎやライトの切り忘れが主な原因としてあげられますが、長い間車を動かしていなくてもバッテリーが上がる場合があります。

エンジンが止まっている状態でもバッテリーは自己放電をしているため、みるみるうちにバッテリー内の電気がなくなってしまうのです!

上記の問題がなくても、バッテリーの寿命(2〜5年)が近づくと性能が劣化してしまうので、定期的な交換がおすすめです。

関連記事:車のバッテリーはマイナス・プラスどちらから外すべき?理由や交換手順について解説

アイドリングストップマークの点灯も場合によっては注意が必要

アイドリングストップマークが黄色に点灯した場合は、システムが停止しているか、システム自体の異常を表しています。

赤く光るバッテリーランプとは異なり、アイドリングストップマークは黄色に光る表示灯なので危険性は高くありません。

しかし、アイドリングストップシステムが稼働しない原因としてバッテリーの劣化が関係している場合もあるため、注意が必要です。

車のバッテリーを長持ちさせるためにできること

バッテリーを長持ちさせるためには、定期的に車を走らせることが大切です。

バッテリーが劣化する主な原因は放電状態が続くことにあります。

実は、車は駐車しているだけでも自己放電などで電気を消費しているのです。

渋滞時のノロノロ走行やアイドリング中も発電量よりも電飾品の消費電力の方が多くなる傾向があるため、気づかないうちに放電していることがあるため注意が必要。

例え、バッテリーを充電して復活したとしても少なからず劣化が進んでしまうのです。

ドライバー自身がバッテリーの異常に気づくことはちょっと困難なところがあります。

放電状態、ないしは劣化を防ぐため、定期的にバッテリー点検を受けることが大切!

日頃から定期的にメンテナンスや点検を行うように心がけましょう。

点灯前にメンテナンスを!車の異変を見逃ないようにしよう

車のメーターパネルに表示されるバッテリーランプは、車の健康状態を伝える重要なサインです。

バッテリーが上がってしまうと車が動かなくなり、予定が台なしになってしまう可能性があります。

今回のコラムでは、バッテリーランプ点灯時の原因と対処法について解説しました。

定期的なバッテリー点検など、愛車をしっかりメンテナンスして、少しでもリスクを軽減しましょう。

どこにメンテナンスを任せたら良いのか分からない場合は、ぜひKURUMAZAにお任せください!

国産車はもちろん輸入車まで、一級整備士があなたの愛車を整備します。

車の異変を見逃さずに、ぜひ安全で快適なカーライフを!そのお手伝いができれば幸いです。